01、喜欢上海的理由

喜欢一个人需要理由吗?

喜欢一个人不需要理由吗?

好像都有道理,又好像都没道理。

喜欢一座城市也是这样。如果有人认为喜欢上海需要理由是不可接受的whatsapp网页版,喜欢就是要无条件地喜欢她的一切,对不起,我做不到。

有不喜欢的地方,才能见得喜欢的地方是真喜欢。

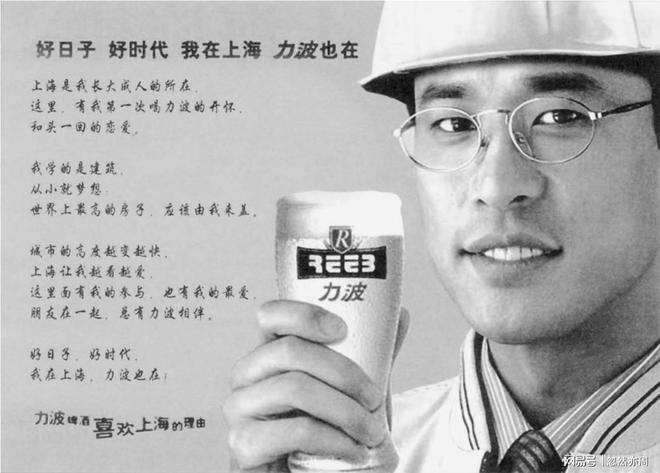

曾经有一首不再年轻的广告歌,叫《喜欢上海的理由》。

那首歌拿到现在听也不过时,就是MV的画面比较模糊,而且21岁的演唱者27岁就因病过世,比较令人伤感。那首歌里对喜欢的“理由”描述并不充分,点到即止,结尾则说喜欢上海是因为上海有力波啤酒。

上海并不是一个适合豪饮啤酒的城市。黄酒和红酒,比较适合上海的调性。

就“力波”这个品牌来说,现在状况跟周立波相差无几。

说他们还在吧,货架和舞台上不大看得到;说他们不在吧,江湖上总有他们的传说。

他们都在半躺着。

猜不出下一个动作是站起来还是躺下去。

图片

02、售货亭和便利店

就个人而言,我最早喜欢上海的私房理由有两个:售报亭和便利店。

早些年,上海遍地都是售报亭,我能够以最快的速度买到我想看的任何报纸和杂志。

报纸和杂志的阅读快感是任何电子阅读器都比不了的。

上海的便利店也特别多,早年的便利店里也卖报纸和杂志。

我至今都认为便利店的购物体验比网购好得多。贵是贵了一点,但“所见即所得”,先拿货再付款才是最亲密的负距离接触。

一年365天,每天24小时营业;便利店是这个城市最长情的所在。

现在我去国内外的任何城市,出了酒店如果五分钟内找不到便利店,我会特没有安全感。

我已经被便利店PUA了。

如今,上海的售报亭已经销声匿迹。

碎片化阅读是时代的宿命,小视频又快要革了碎片化阅读的命。

我曾以为不可或缺的售报亭最终还是退出了城市的舞台,说来也怪,我并没有感到很受伤。

“有一天你会知道,人生没有我并不会不同”。世事从来就是酱紫的。

图片

便利店则一直发展得很好,成为上海的标配。

说个冷知识,就便利店的饱和度而言,我国的“便利店之都”并不是上海,上海排行老十,排名第一的是活色生香的东莞。

上海还是全球咖啡店最多的城市,也是星巴克开店最多的城市,但我还是固执地认为,便利店才是这个城市最有温度的商业公共空间。

图片

03、上海的消费有两种,一种是房子,一种是其它。

上海的消费,除了住房,其他的消费可以很高,也可以很不高。可以阳春白雪,可以下里巴人;一句话,丰俭由人。

我对比过,一些小县城的消费一点都不比上海低。

其实,深圳、广州也是如此。这些城市的商业充分市场化,商品进出自由了,总量上来了,竞争出现了whatsapp网页版,单价就下去了。

商业繁荣的地方,性价比一定会凸显出来。

房地产是不动产,不属于严格意义上的商业范畴;我认为房地产的本质是金融whatsapp登录,还涉及到城市公共资源的分配问题。这个话题有点复杂,另当别论。一个极简的解释是:任何快递公司都不能帮你把老家的房子搬进上海。

所以贵有贵的道理,别总怪那就是一堆不值钱的钢筋水泥。

但不管怎么说,房地产终究是上海的痛。有钱的嫌自己买得不够早,有房的嫌房价涨得不够高,没房的当然会抱怨自己赚的太少、房价太高、下决心没趁早。

大都市就没有“白居易”。

话说二十年前,上海有一个“蓝印户口”的政策,在上海买房还送你一家上海户口。

现在想来,每一个蓝印户口就是一个彩票头奖。

图片

04、上海可能是中国最不崇洋媚外的城市

说起上海,“国际化大都市”是个撕不掉的标签。

跟纽约、伦敦、香港甚至孟买相比,甚至跟49年前的上海自己相比,现在上海真的不够国际化。

慢着,就这么一个不怎么国际化的城市,上海的IP通常都会被骂成“崇洋媚外”。

说上海啥坏话都可以,说这个我就不忍了。

上海本是一个小渔村,有“五口通商”才有上海的开埠。开埠就是为了对外通商,华洋共处是这个城市的基本形态。

过去这两百年间,来来往往的外国人太多了,上海人对老外见怪不怪,何来崇洋?何需媚外?

上海是最不排外的城市,这倒是真的。

上海的确有很多公司养了很多白皮老外,装点门面,那是为了便于去外地谈生意。

老外在外地比在上海好使。

再说了,老外也是人,全世界人民大团结,“天下大同”,“四海之内皆兄弟”,这才是发展的方向,不要把中国人和老外对立起来。

“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”,这才是上海精神。

再划划重点:上海并不媚外,上海只是不排外罢了。

上海是最不把老外当会事的城市。那些只是说上海崇洋媚外人,心里最放不下的,是老外。

很多上海人看人,重点不是看他是中国人还是老外,而是看他是不是拎得清。

图片

05、拎得清与规则意识

上海很早就出现了一种新职业,叫“买办”。买办就是当年的跨国中介。做中介尤其是跨国中介最要紧的是要有规则意识。

规则意识往好听里说是办事认真,往难听里说是谨小慎微。

正宗上海本地人的确缺乏金戈铁马的豪气,不过做事老老实实认认真真本本分分不是坏事情。

这样做不一定把事情做得多好,也不会把事情做得很坏。

不担大的责任,但能做好自己的本分。

很多企业做大之后喜欢把企业总部搬到上海,上海也很能接纳这些企业。

上海人似乎很少嫉妒他们。

上海富豪榜上找不到几个正宗上海人。

规则意识写进了上海的城市基因,上海话里的“拎得清”就是规则意识的通俗表达。

拎得清的标准解释是“理解,弄得清时势,知道该做什么不该做什么”。在实际运用中有丰富的内涵,我没有能力编写“拎得清”的小百科,但我大体知道,拎得清就是既知道台面规则,又知道潜规则,并在特定的形势下遵守这些规则,不超越规则,然后把事情办得妥妥的。

上海人最恼火的就是有人死活拎不清,而背后说某人拎得清是一句极高的赞誉之词。

“拎得清”碰到某些地方的酒桌文化,就是“靠谱”遇见“不靠谱”,想死的心都有。

即使在某些特定的年代做不上台面的事情,所谓“盗亦有道”,也要拎得清。

当年的杜月笙杜老板就是一等一拎得清的人。

图片

06、距离感

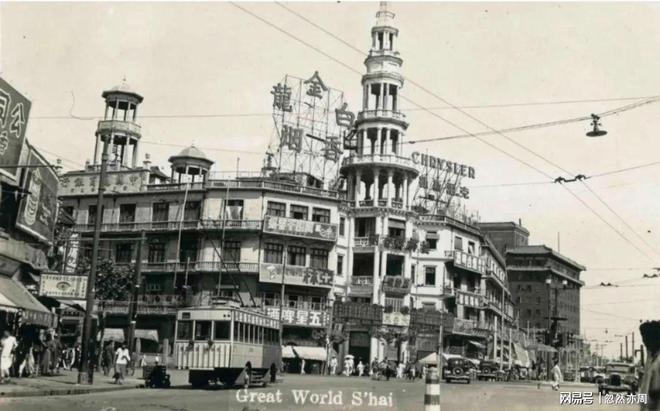

上海曾经是远东第一大都市。

1843年上海开埠以前,扬州就是当时的上海。扬州以盐税立足。

此后上海便是扬州,上海以关税立足。

1949年以后,香港更像上海。

“一大二公”的年代,上海没有了洋人,没有了买办,但规则意识的流风余韵仍在。

长久以来,上海住房是出了名的狭小。当人与人的距离越来越近时,人就越容易培养出距离意识来。

距离意识,就是说既要保持距离,又要拉近距离。不即不离,若即若离。

看似排斥、冷漠,又相互依靠、取暖。怎么把握距离,是一门长期修炼出来的技术。

距离感的物化,就是1970年代、1980年代的外滩情人墙。情人幽会这种最私密的事情居然在上海最大的公共空间里肩并肩排着队摊开了来。

对那一对对情侣来说,距离是0还是100?既像0,又像100。无论是什么尺寸,那种无形的距离被拿捏得死死的。

改开之后,上海从香港那里找回了一些失落的自己。现在的上海无复远东第一大都市的旧观,她只是长三角城市群的带头大哥而已。它跟那些小兄弟还算相处得来,小兄弟们说起上海也不把上海当外人。

这样挺好。大家好才是真的好。

图片

07、冷漠与包容

上海可能是中国最有包容度的城市。

有人会说深圳最包容。深圳不是包容,深圳几乎没有什么土著文化,深圳是伟人画了一个圈、全国人民一起拼单拼出来的城市,因此无需谁包容谁。

至于说上海人歧视外地人,曾经有过,但那是老黄历了。现在1400万沪籍上海人和1000多万外来人口和平共处了几十年,门户之见锁定在很小的范围内,不值一提。

大体说来,才华是这个城市最好的通行证,当然,财富在任何地方都好使,相对其他很多城市来说,才华在上海比较容易变现为财富。

当年京剧名家如梅兰芳等在北京成名,在上海赚钞票。

说出来很多人不信,现在的上海是一个连马保国都能包容的城市。名动江湖的马保国就住在上海,除了小视频上,好像没人围观。

说的密集一点:你想干一天歇三天,你想把头发染成杀马特,你想把自己穿成安福路小公主,你想支付每月10万元租金住在黄浦江边豪宅里搞直播,你想半夜在苏州河边跑步,你想凌晨到楼下便利店吃碗泡面,还有,你不想谈恋爱不想结婚不想生孩子不想跟亲戚或者同事应酬,你想干什么,你不想干什么,只要不违法,只要不在别人眼皮底下乱扔垃圾,只要在垃圾房扔垃圾时“拎得清”,没有人会在意你。

你在酒桌上吹嘘能为朋友两肋插刀,没人会信你;你说你背景深厚关系复杂可以直通天庭,没有人会求你;你就是开着千万级的豪车配上六个8的车牌,也没有人会搭理你,大不了绕着走免得撞上赔钱不合算。

一个送快递的小哥,一个身价上亿的中产,在同一家面馆吃面,一点都不违和。

或者,还着房贷、住着低区80平米户型的小白领和住在楼顶复式大宅的上市公司总裁出现在同一楼道,也不违和。各有各的活法,不会被人看不起,也不会被人如何看得起。

有点冷感,对吧?

某些时候,这就是温暖和安全感。

图片

08、无聊的地域之见

关于上海的城市性格问题,网络上有太多的段子可看。一般来说,上海人对这些段子没什么感觉。

地域黑黑到上海时,好像遇到的反弹最少,因此黑上海很无趣,就像一拳打到棉花包上,找不到正反馈。

在平均意义上讲,上海的确没有大块吃肉大碗喝酒的快意。

上海也不是自来熟的城市。

城市若只如初见,上海比较寡而淡;相处长了,比较轻松。

我无意美化上海,每个城市都有好人坏人,有一句话是这么说的,“傻逼不分产地,浓度有高有低”。上海大概属于浓度比较低的那种地方,仅此而已。

碰到上海出租车宰客什么的,硬刚,不要客气。在上海,最后还是能找到讲理的地方。你讲理,那些不讲理的上海人就怂了。

上海曾出过杜月笙,现在少有陈继志。

城市的偏好,很主观。此之蜜糖,彼之砒霜。

喜欢上海的理由,也许恰恰是某些人不喜欢上海的理由。

如果全球变暖控制不住,海平面继续上升,据说77年后,上海大部分将沉睡水下,摩天大楼当然还是会露出头的:长江的出海口将一路上移,直到南京。

到那时,对上海爱也好,恨也好,根本不重要。放眼所及,皆是江湖;海天茫茫,不如去青藏高原买套末日安居房。

图片

|原创作品·谢谢阅读|