2025 年 6 月 26 日,Meta 旗下即时通讯应用 WhatsApp 宣布推出 AI 生成消息摘要功能,借助 Meta AI 技术为用户提供私人聊天记录的智能概括服务。这一功能在帮助用户快速回溯未读消息的同时,也引发了关于隐私保护与 AI 准确性的行业讨论。

智能摘要:未读消息的 "速读神器"

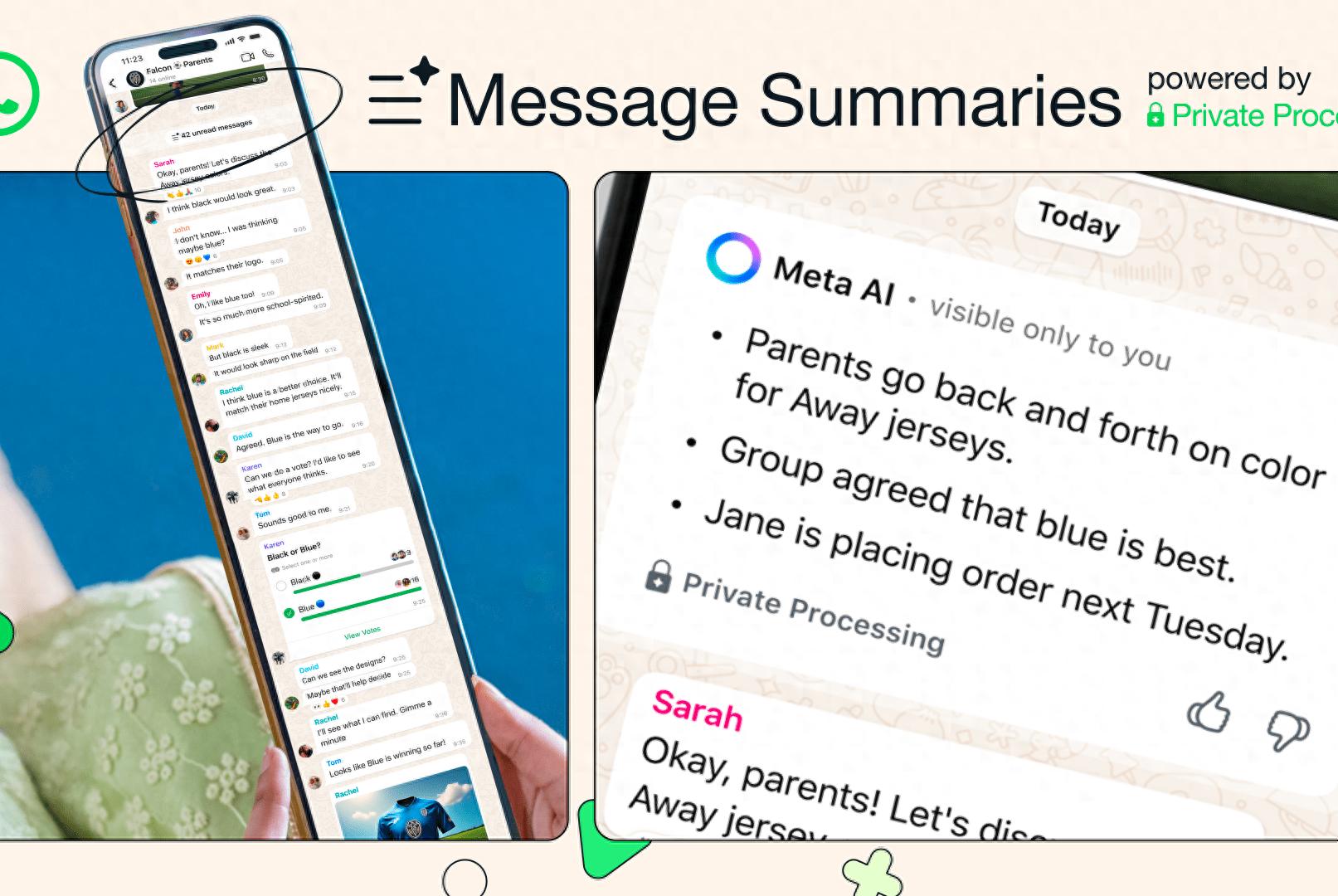

WhatsApp 此次推出的 AI 消息摘要功能,可通过点击展开未读消息按钮触发。不同于传统的逐条显示,系统会调用 Meta AI 生成带项目符号的摘要内容。例如在家庭群组中,AI 能提炼出 "家长就客场球衣颜色达成蓝色共识,Jane 将于下周二下单" 等关键信息;而在学术讨论组里,可从 68 条未读消息中提取 "明天小组签到、多人忘记任务、Jasmin 晚 7 点后可参会" 等核心要点。

该功能目前仅在美国以英文版本上线,计划年内拓展至更多国家和语言。用户需主动启用此功能,系统默认保持关闭状态。在群组场景中,用户还可通过 "高级隐私" 设置禁止其他成员使用 AI 功能,确保信息处理的自主性。

隐私技术护航:构建 "看不见的摘要"

Meta 特别强调该功能采用 "私人处理"(Private Processing) 技术,声称通过创建 "安全云环境",可阻止 Meta、WhatsApp 及第三方获取用户消息内容。从技术实现看,消息摘要生成过程在加密环境中完成,群组其他成员无法查看摘要内容,甚至连 Meta 自身也无法接触到具体的信息提炼过程。这种 "数据可用不可见" 的模式,试图缓解用户对 AI 服务可能引发的隐私泄露担忧。

不过,类似技术在苹果 AI 消息摘要功能中曾出现过准确性问题,例如将复杂对话语境简化时产生偏差。WhatsApp 尚未披露其 AI 模型的训练细节,外界仍在观察该功能在处理多轮对话、俚语或文化隐喻时的表现。

AI 功能扎堆:从工具到争议的演变路径

过去一年WhatsApp网页版,Meta 持续为 WhatsApp 注入 AI 能力:从聊天内直接向 Meta AI 提问,到实时生成图片的创意工具WhatsApp网页版,再到如今的消息摘要,功能矩阵不断扩张。但右下角常驻的 Meta AI 按钮因无法移除引发用户不满,而广告的引入更违背了创始人 "无广告" 的初衷WhatsApp网页版,导致用户体验争议加剧。

此次新功能的推出,恰处于科技行业 "AI 应用爆发期" 与 "隐私监管收紧期" 的交汇点。一方面,用户对信息处理效率的需求推动 AI 工具渗透至通讯场景;另一方面,欧盟《数字市场法案》等法规对数据处理透明度提出更高要求。WhatsApp 能否在效率与隐私间找到平衡点,其 AI 摘要功能的市场反馈或将成为重要样本。

随着 AI 技术向基础通讯工具深度渗透,这类 "智能助手" 角色正在重新定义用户与信息的交互方式。对于经常面临海量消息轰炸的用户而言,AI 摘要可能成为刚需;但技术背后的算法黑箱与数据控制权问题,仍需要行业通过技术迭代与规则完善逐步化解。