早上刷群,突然蹦出一张会动的照片:小孩把蛋糕糊在爸爸脸上,奶油还在往下掉。

手指一戳telegram中文版,画面静止,再戳,又活过来。

那一刻,群里安静了三秒,接着一连串“卧槽”刷屏。

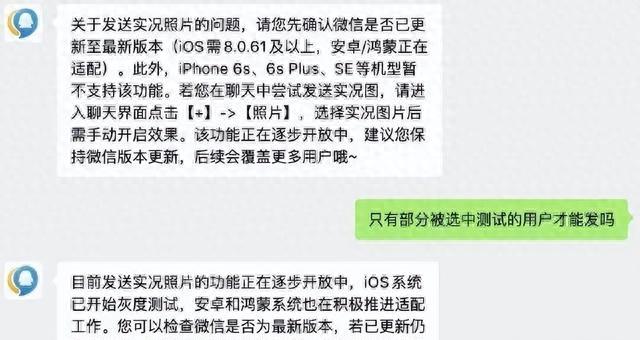

原来微信悄悄把iPhone的LivePhotos搬进聊天框,只是入口藏得深,得在预览页手动点开“实况”开关,像拆盲盒,得碰运气。

有人立刻去翻旧机,6s和SE被拦在门外,屏幕前的失落感比当年抢不到红包还真实。

安卓党更惨,只能眼巴巴等适配,像排队买奶茶,前面永远有人插队。

不过转念一想,这功能其实挺克制:默认关闭,不偷跑流量,也不打扰深夜刷消息的强迫症。

微信还是那个微信,给你糖,但不忘提醒你蛀牙。

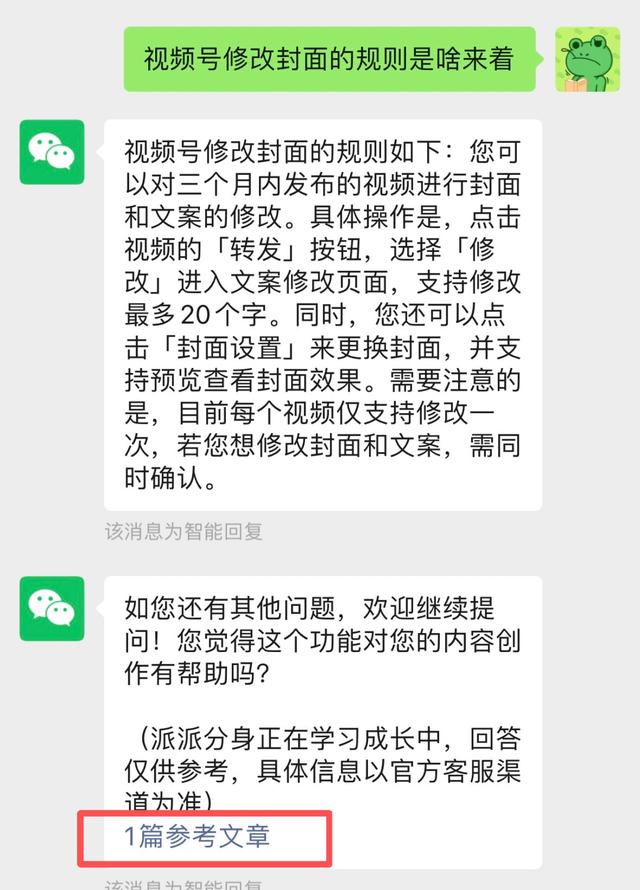

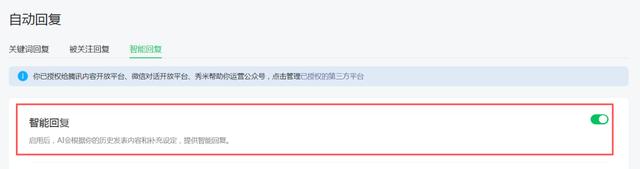

另一边,公众号后台悄悄上线“智能回复”。

听起来像机器人客服,用起来却像养了个小号版的自己。

它先啃完你过去写的所有文章,再模仿你的语气回私信。

有人担心“数字分身”会翻车,结果测试下来,它居然能准确甩出三年前那篇讲租房避坑的链接,连“亲测有效”四个字都没漏。

粉丝半夜问“怎么治失眠”,它秒回“试试把微信关掉”whatsapp登录,简直把运营者的嘴替当到极致。

当然,它也会犯蠢。

有人问“作者结婚了吗”,它老老实实答“暂无公开信息”,像极过年被亲戚催婚的你。

但正是这种不完美的机灵,反而让创作者松了口气:AI没打算抢饭碗,它只是帮你把重复劳动的螺丝拧紧,让你腾出空去写下一篇真正想写的稿子。

两件事看似不搭边,其实是一条暗线:微信在努力把“人味”留在越来越大的系统里。

实况图让聊天不再只是截图和表情包的战场,而是把生活里那些来不及剪辑的3秒惊喜原封不动递过去;智能回复则让公众号从“日更机器”变回“有人守着的深夜电台”。

技术没喊口号,它只是把选择权塞回用户手里:想热闹就点亮实况,想清净就关掉;想偷懒就开AI,想较真就亲自敲字。

至于安卓什么时候能用实况图?

没人知道。

但就像当年小程序一样,微信习惯先让一小撮人尝鲜,再慢慢把门槛磨平。

等着呗,反正生活里多的是比更新系统更急的事。

比如whatsapp网页版,先把那张会动的蛋糕糊脸照片存好,等爸妈换新手机时,给他们一个大大的惊喜。