在无奈地接受欧洲版本的《南京条约》前,欧盟领导层经历了与英国脱欧谈判者相同的四个痛苦阶段:从“美国敢施压,我们必然报复”到“如果被逼迫,我们可能报复”WhatsApp网页版,再到“宁可不签协议,也不接受糟糕的协议”,最后沦为“任何协议都行,我们已走投无路”。如今,在布鲁塞尔和欧洲各国首都,围绕这份21世纪版本《南京条约》的相互指责正如火如荼地上演WhatsApp网页版,有两个问题亟待解答:欧洲的领导人究竟错在哪里?他们本来可以采取哪些不同做法,既避免这份屈辱的协议,又防止遭受更大的经济伤害?

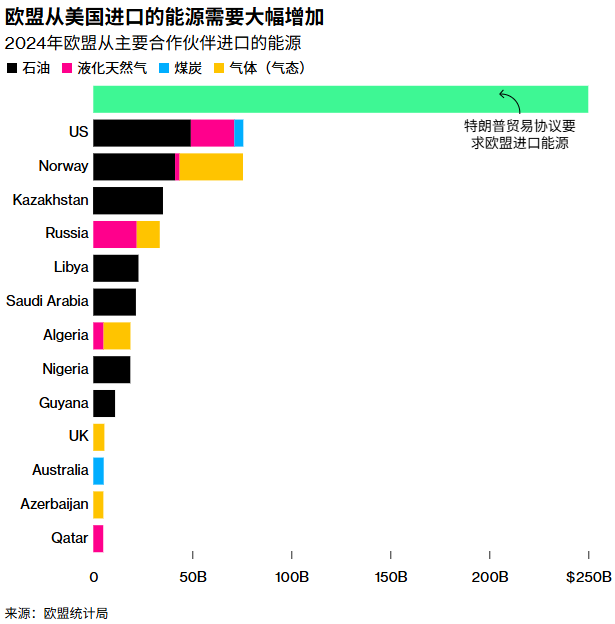

欧盟在贸易协议中承诺大幅增加从美国进口的能源

首先,欧洲的谈判代表犯了三个主动判断失误:

第一,他们以为欧盟单一市场的规模是至高无上的筹码。事实并非如此。如果说有什么体量凌驾于其他因素之上,那就是欧洲对美国的贸易顺差规模。每年超过2400亿美元的顺差注定了,美欧之间爆发全面贸易战对欧洲造成的伤害将远甚于美国。

第二,正如我的同事沃尔夫冈·明肖(Wolfgang Münchau)所解释的,欧洲人高估了欧盟对美服务业赤字给布鲁塞尔所能提供的筹码。没有爱马仕丝巾、法国香槟、卡拉马塔橄榄和保时捷跑车,美国人照样可以舒舒服服地过日子;而欧洲人离开了谷歌、YouTube、Instagram和WhatsApp等软件服务,恐怕连一个小时也撑不下去。

第三,也是最关键的,欧洲沉溺于一种虚幻的信念,以为美国的商品和资本市场将陷入剧烈动荡,从而迫使特朗普认怂。他们长久以来一直期望,关税将把美国的消费价格通胀和股市通缩推至政治上无法承受的水平。但这并未发生,而布鲁塞尔本应预见到其中缘由。

与欧洲消费者的需求和欧洲出口商的供给相比,美国消费者的需求对价格上涨的反应相对更为敏感(用经济学术语说,更具“弹性”)。这就是为什么德国制造的梅赛德斯-奔驰轿车在纽约的售价总是低于斯图加特,也是为什么如今大部分关税都由欧洲出口商承担,他们仅将关税成本的一小部分转嫁给美国消费者,其结果是,美国消费价格通胀所受的影响较小。至于美国的股市,似乎正沉浸在人工智能投资热潮、特朗普送上的不合理且大规模减税政策,以及美国财政部每年获得的高达3000亿美元关税收入所带来的缓冲效应中。沉醉于这种“非理性繁荣”的美国股市,根本没心思去担忧特朗普关税政策制造的宏观经济负面效应。

但让我们暂且假设欧盟的领袖人物预见到了这一切。在谈判中有一项基本原则:如果你无法接受空手离开谈判桌的结果,那谈判就毫无意义——还不如像冯德莱恩那样选择做个乞求者。那么,鉴于欧盟缺乏中国精心打造的谈判武器——那些美国人离不开的稀土矿产以及种类广泛的基本商品,它本可以采取哪些不同的做法呢?这里有一个建议。

欧洲的首要任务应是制定替代方案,以填补可能失去对美贸易顺差而导致的国内总需求缺口(约2400亿美元)。例如,欧洲理事会可以宣布一项每年6000亿欧元的总体生产性投资计划,由欧洲投资银行(EIB)发行新债券融资。只要欧洲央行稍作暗示:必要时将支持这些欧投行的债券,就足以维持极低的融资成本。这样一来,欧洲将不再依赖美国来维持其总需求。

西班牙国防部发言人8月6日表示,该国不再考虑购买美制F-35战斗机WhatsApp网页版,将在欧洲制造的“台风”战机和法国、德国和西班牙联合研发的“未来空战系统”(FCAS)项目中做出选择

此外,欧盟应取消所有受美国影响而对中国实施的、针对关键绿色能源和数字技术的关税与制裁,争取同北京达成一项包含协调财政扩张措施和相互安全保障的协议。它应对年收入超过5亿欧元的公司(无论其注册地在何处)的所有数字交易征收5%的云服务税。更重要的是,欧盟应废除那些严苛、反竞争、由美国强加的“反规避”(anticircumvention)知识产权法条——这些法律禁止你在打印机中使用更便宜的通用墨盒;禁止农民自行修理约翰迪尔的拖拉机;阻止残障人士对其电动轮椅的转向装置进行哪怕最微小的调整。最后,欧盟的明智做法应该是逐步从其能源结构中淘汰采购自美国的页岩液化天然气,并在各成员国军队中逐步淘汰美制武器。

布鲁塞尔甚至从未讨论过这样一套应对方案,这一事实足以让我们看清欧洲的实质。唐纳德·特朗普以拆迁球般的粗鲁方式揭露了:欧盟甚至无法想象自身能成为一个主权力量——它铁了心要在大西洋主义的帝国体系中继续充当附庸。与1842年以及后来的中国不同,欧盟还是主动接受了永久的屈辱。